「部下に仕事を任せたいけど、任せられない。」

「自分でやった方が早い・・」

「どうせ部下がミスして自分が尻拭いするくらいなら、自分でやった方が良い」

課長や係長、リーダーにとって、「部下に仕事を任せること」は非常に悩ましい問題です。

☑ 部下に任せなければ、自分が圧倒的な仕事の量に押しつぶされ、長時間労働で体を壊してしまう。

☑ 部下に任せても、ミスや失敗したり、クオリティの低さに呆れて、結局自分がやるハメになる。

☑ 「仕事を任せない上司は失格!」という言葉が、本当に正しいのかどうか疑問に思う。

今回は、以上のようなジレンマを克服していきましょう。

目次

前提として、仕事を任せられない部下は【必ずいる】こと

まず、大前提ですが、仕事を完全に任せられる部下は、ほとんどいません。

そして、あなたの能力によっても、任せられる、任せられないという基準が変わります。

私の経験上、部下の能力を見定めた上で仕事を任せないと「失敗」します。

反対に、何も言わなくても任せられる部下は一握りというのが、一般的。

つまり、上司自身が「部下の力量を判断できる」能力が無ければなりません。

そうしないと、任せた仕事がいつまでも上がってこなかったり、放置されたり、確認をとらなければ報告すらしない部下もいるのです。

☑ 仕事を任せられない部下=普通のこと

☑ 仕事を任せられる部下=珍しいこと

以上で覚えておきましょう。

ですので、仕事を任せられる部下がいない・・というのは、ごくごく普通であって、当たり前のことなのです。

どうにかして仕事を任せなければ、自分の身が危うくなることも頭に入れておこう

私も経験があるのですが、全て自分でこなすそうとすると、必ず無理が生じます。

しかも、無理をして長時間労働でカバーすると、いつか体を壊します。

例えば、決定権があり、裁量のある「課長」であれば、長時間労働を決めるのも自分ですので、それほどストレスを感じることはありません。

でも、体は徐々に悲鳴を上げていきます。

任せたいけど、任せられない状態が長く続き、自分でカバーすることは、一見良いようでリスクが生じることは覚えておきましょう。

仕事が減ることはありませんので、体が壊れる前にどうにかして任せるしかないのです。

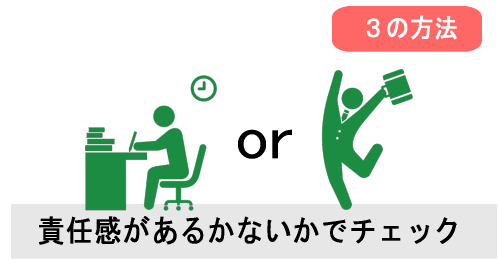

責任感がある・ないで部下の働きぶりを見て、任せられるか判断しよう

部下の仕事ぶりはを責任感があるか、ないかで確認し、仕事を任せられるか判断できます。

例を出すと、

☑ 役職があるなしにかかわらず、責任感があってリーダー向きであり、自ら能動的に働くタイプ

☑ 本当は能力があるのに、役職が無いことで自分の働きにブレーキをかけるタイプ(自分はそこまでする必要はないと割り切って働かない)

☑ 役職があってもなくても、責任感がなく、与えられた仕事しかしない

☑ 役職があってもなくても、責任感がなく、与えられた仕事すらできない

以上のような4つのタイプに分けられます。

もちろん、仕事を任せられる部下は一番上で、下に向かっていくほど仕事を任せられなくなります。

正確に言うと、仕事を任せられる仕事のレベルが異なります。

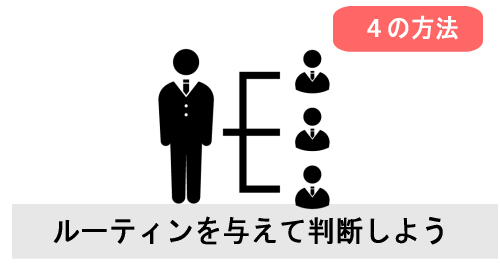

ルーティンの仕事を割り振りして判断材料にしよう

部下に仕事を任せる手順として、まずはルーティンの仕事を与えて様子を見ましょう。

毎日、毎週、毎月、毎年に決められた手順で同じ品質、同じタイミングで仕事ができるかどうかを見てみると、仕事を任せられるレベルが分かってきます。

判断する基準は以下のとおりです。

☑ 簡単なルーティンで同じ品質とタイミングで仕事ができず、しかもクオリティが低い

→ 教育や注意をしても治らなければ、重要な仕事は任せず、同じような仕事を与える。

☑ ルーティンの仕事を工夫したり、効率化の提案をしてくる部下

→ そのままにしておくと飽きてしまうため、少しレベルの高い仕事を与える

以上のように、部下の仕事のレベルを把握するために、一旦ルーティンを与えみると良いでしょう。

部下の能力を正しく判断することは、仕事を任せるために必要なことの1つです。

部下の普段の行動を把握しよう

部下の普段の行動を見ることで、任せられる部下か、任せられない部下か判断することができます。

まずは、2パターンで分かれます。

☑ 仕事を与えないと勝手なことをしだす部下

仕事をは与えられるものであり、自分で探そうとはせず、仕事がなくなると遊びだしたり、周囲とトラブルを起こす部下には、絶えず仕事を与えなければなりません。

このような部下は、課長や係長の監視下に置いておき、行動を管理する必要があります。

以上は極端なやり方ですが、厳しく接し、管理しないと仕事をしないタイプです。

こういった部下は、ルーティン中心で低負荷の仕事を沢山を与えると良いでしょう。

もちろん、残業にならないようにする必要があります。

☑ 仕事を与えなくても、仕事を見つける部下

反対に仕事をあたえなくても、自分で問題点を見つけたり、改善するような部下は、遊びだすことはありません。

こういった部下は、あれこれ言わずとも総合的に仕事がデキるタイプですので、仕事を任せられる部下になります。

「上司がいるときに、部下は何をやっているか」という面でも判断してみてください。

「全部任せる」か「コマギレ」を任せるか、部下によって変える

課長、係長、リーダーにとっては、部下に全部仕事を任せるか、仕事の一部を切り取って任せるか迷うことがあると思います。

一番簡単なのは仕事そのものを全部任せて、進捗の報告だけ都度上げてもらうことが楽な方法です。

ただ、前項でも言ってきたとおり、仕事を丸ごと全部任せられる部下はほとんどいません。

いたらラッキーだと思いましょう。

全部任せても大丈夫な部下か、仕事を分割してコマギレ部分だけやってもらうかは、部下によって変えましょう。

課長の場合、課長代理や課長補佐、係長に丸ごと任せることができれば一番良いですが、実際は役職のある人ができるかというと、現実はそうでもありません。

部下の能力を見極めつつ、仕事を依頼しましょう。

コマギレしか任せられない部下は、自分が仕事の中心となって発注者になろう

コマギレしか任せらない部下は、自分が仕事の中心であり、発注者であるイメージを持つと良いです。

仕事を作業レベルに細分化して、割り振るだけ割り振ります。

割り振った仕事は、期限を決めて提出してもらいます。

提出された仕事をまとめる作業はあなたでも良いですが、その作業も時間が無ければ、まとめ役の部下を設定するのも手です。

以下、割り振り方の参考を上げておきます。

☑ まとまった仕事を作業ベースに細分化し、「作業員役」割り振る

☑ 作業ベースの仕事を「まとめる役」を設定する

☑ まとまった仕事を「チェックする役」を設定する

☑ チェックされた仕事を自分に提出する

以上のように、まとまった仕事をチームでやることで、時間を大幅に短縮することができます。

また、それぞれの作業に締め切りを設けます。

注意点としては、

・不明な点が発生したら、必ず発注者(あなた)に確認する

・発注者は、仕事の全体像をあらかじめ理解し、把握しておくこと

・発注者は、仕事の進捗を把握し、締め切りを厳守させること

です。

ぜひ、発注者のイメージで仕事を任せていきましょう。

関連記事・【課長の仕事術】部下の仕事の業務分担・役割分担を決める9つのコツ

・働かない部下が「働くようになる」課長の8つのマネジメント法

ではまた^^

課長・管理職の役割や仕事術をまとめたページを作りました!

部下や上司との人間関係、問題やトラブル、課題、新規事業、人材不足による長時間労働など、多岐にわたる問題にお役立ていただければ幸いです。

(※この記事も掲載しております。)

top image is Background vector created by vectorpocket – www.freepik.com