イキルメディアを運営しているKETTY(ケティ)(運営者情報/@ikirumedia)です。

中間管理職の男性視点で、仕事に役立つ記事を書いています。

管理職になりたくない人は、私の感覚レベルでも数多くいます。

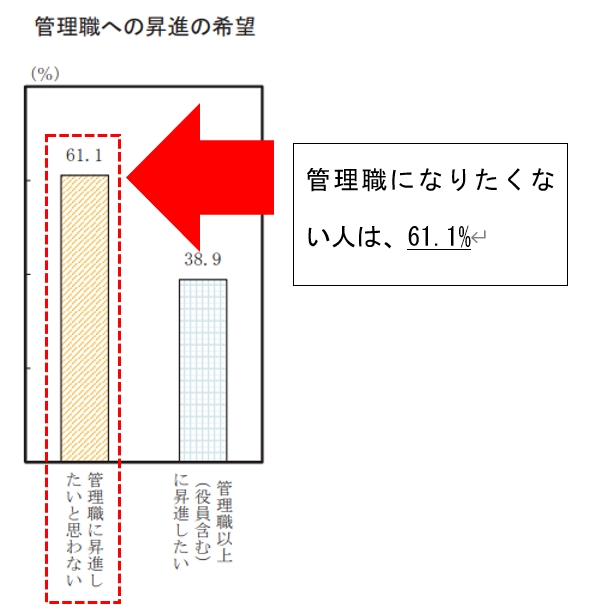

少し前の統計になりますが、厚生労働省の平成30年版 労働経済の分析〈要約版〉- 働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-によると、管理職になりたくない人は、61.1%もいます。

管理職になりたい、管理職になりたいという理由は人それぞれですが、私も管理職を実際にやってみて、メンタル悪化の問題や長時間労働、経営層からのプレッシャーなどを特に感じます。

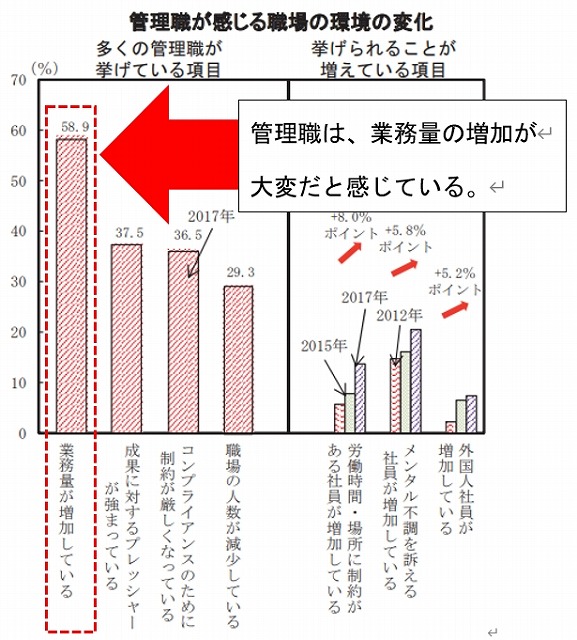

厚労省のデータからも、以下のとおり業務量の増加を感じた管理職が58.9%います。

イキルメディアだけでなく、こういった記事がweb上でも多いからこそ、「管理職なんかやりたくない・・」と思う方が増えると思っています。

多くのweb記事の場合、「管理職は大変だけど、最終的には管理職はやったほうが良い」と結論づけるも内容は多いですが、決して私はそうは思いません。

管理職は、向き・不向きがありますし、目標や目的が明確に無いとやってられない職業です。

ですので、今回の記事は、私の経験を通してごく個人的な観点で管理職になった理由を書いていきたいと思います。

この記事では、

☑ 自ら管理職になりたい人

☑ 経営層から管理職になってほしいと声をかけられている人

☑ 自分は管理職になんかなりたくないと思っている方人

以上の方にオススメできると思います。

では、いってみましょう!

目次

管理職になった理由

私はどちらかというと、自分でコツコツ何かをやっていたい人なので、管理職に向いているかと言われれば、そうではなかったかもしれません。

ただ、以下のような明確な目的がありました。

管理職になった理由① 日々の生活が大変で、もっとお金が欲しかったから

私は働き始めたとき子供が小さかったので、ものすごくお金がかかる経験をしています。

美味しいものを食べる余裕もなく、遊びに行くこともできず、当時は朝から晩まで休みなく働いても、月に10万円程度の給料しかありませんでした。

今振り返っても、家族には本当にひもじい思いをさせてしまったと思います。

私はそもそも組織の中で出世しようとは思わなかったのですが、それなりに収入を得て、生活を豊かにするには出世の道を選ぶしかないとシンプルに考えるようになりました。

ですので、簡単に言えば管理職になったのは、「生活の為」であり「お金の為」という明確な理由がありました。

管理職になった理由② 将来は自分の力で食べていくことを決めていたから

もう1つは、私は10代の頃から起業するつもりでしたが、家族もいたため、一旦起業は諦めて、サラリーマンとして働くことにしました。

今になっても気持ちが全く変わることは無く、「将来は自分の力で食べていく」という思いは、ずっと持っています。

ですので、管理職になったときは、将来の役に立つと考えて、チームのまとめ方やマネジメントの「修行の場」だと思って仕事をしました。

もちろん、管理職はなりたいと思ってなれるものではないのですが、一方で日本企業の多くは年功序列を採用していますので、ある程度の年齢になると管理職になることができます。

以上の2点が、私が管理職になった明確でわかりやすい理由です。

でも、そんな気持ちの管理職は、多くありません。むしろ少数だと思います。

ですので、あまり参考にならない方が多いと思います。もう少し良かったこと、良くなかったことを本音レベルで書いていきたいと思います。

管理職になって良かったと思うこと

まず1つ目。管理職になって良かったと思うことを本音レベルでまとめていきます。

仕事の裁量と仕事の幅が拡大する

管理職になると仕事の裁量が大きくなります。

もちろん会社にもよりますが、本部の管理職(課長)が思ったことや考えたことが会社全体の事業に影響を及ぼしていきます。(ただ、この部分は、「部下なし課長」や「支店や支所の課長」はあまり当てはまらないと思います。)

今まで、課長代理や係長、一般社員では課長の指揮の中で動きますので、裁量は小さく、できることは限られています。

仕事の裁量が大きいことは、それだけ結果責任が求められます。やれることが大きいからこそ、責任も大きいと言えます。

この辺は、数年管理職をしないと分からない部分です。結果が出てくるとどんな人でも楽しくなります。

チームの業績向上と事業全体の業績が向上する楽しさ

管理職として上手く回ってくると、管理職を肯定的にとらえるようになります。

逆もまたしかりで、業績が思った通りに向上したり結果が出ないと、管理職を否定的にとらえるようになります。

この辺が、管理職の難しさと言えます。

良いサイクルを作れるようになると、チームが活気を帯び、業績も上がっていきます。良いスパイラルは組織全体の業績にも影響を及ぼします。

ここまでくると、日々楽しくなりますし、「管理職になって良かったな。」を思えるようになるんだと思います。

☑ 結果が出れば、楽しくなるし、

☑ 結果が出なければ、ツライ。

この辺を受け止めることができれば、管理職が務まるんだと思います。

スキルを転用できる

管理職のスキルは何かと転用できます。

チームを持てばマネジメント技術を学ぶことができますので、小さい組織を動かすスキルに転用できます。

具体的には、会社外でのプロジェクトや事業をうまくまとめていくことができます。

その他には、

☑ 外部とのつながりを活用 → 取引先、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士等と連携し、仕事以外にも活用。士業に限らず何でも連携できるようになります。

☑ 知識を活用 → 財務知識やマーケティング、販売、企画など管理職になって得た知識は、他にも転用できます。

☑ 経験を活用 → 管理職の経験やマネジメントの経験、やったことのない経験、会社にいなければできない経験を転用できます。

会社内の他の部署にも転用できますし、副業や他の活動にも転用できます。

逆に副業で得た知識や経験を、管理職の経験にも転用できます。

様々なスキルを転用できるのは、管理職の強みだと思います。

管理職になって良くなかったと思うこと

最後に、管理職になって良くなかったと思ったことを、本音レベルで書いていきましょう。

リスクの割にそれほど収入は増えず、職業上のコスパは良くない

管理職になると、もちろんですが他の社員よりも給料が増えます。

ところが、給料の差はそれほど大きくは無く、上がっても社会保険料が比例して上がっていきますので、手取りはそれほど大きくなりません。

これが管理職に魅力が無く、誰もなりたくない原因なんだと思います。

もう1つは、人事権がないこと。(人事権があるしっかりとした会社も、もちろんあります。)

例えば、人事権があれば、優秀な部下を引き上げたり、自分のストレッサーになる部下や問題行動を起こす部下を外すことができます。

人事権が無いと、人事異動をそのまま受け入れて、チームの人材をそのまま生かしながら、業績向上を目指すしかありません。

これは、非常にツライことです。もし、人材の能力が不足していたら、結局は管理職ががんばるしか無くなります。

逆に言えば、管理職の責任に見合う権限を与えることができれば、管理職になりたい人は増加すると思います。

業務量が増加するのは間違いない

管理職になると、業務量が必ず増加します。

係長や課長代理よりもさらに業務量は増えますが、公式的なチームの責任者のため、増えた仕事を割り振りすることができます。業務量を調整できることがメリットです。

現状、日本企業では人材不足が問題となっていて、魅力のある企業でなければ人材は集まりません。もし、採用が進まなければ、人材の穴埋めは管理職やチームですることになります。

冒頭でお示しした厚労省のグラフにもあるとおり、半数は業務量が増加するのが実態です。

健康状態が悪化

管理職だけということでありませんが、昇進・昇格すると仕事に対して前向きになり、組織への貢献度が高くなります。仕事を頑張るようになります。

ただ、その働きがいつまでも続かないのが人間です。

管理職になるのは、30代後半から40代です。年齢が進むにつれ、体力が衰えて無理がきかなくなります。

私も30代の初めの頃は、徹夜を含む長時間労働をしていましたが、何度か体を壊しています。

仕事をしすぎると、うつ病や原因不明の体調不良、内臓疾患、皮膚疾患など、様々な健康トラブルを抱えるようになります。

ただ今となれば、自分の限界値を把握できるようになりましたし、日頃の健康状態に気付けるようになったとも言えます。

以上、「私が管理職になった非常に分かりやすい理由を説明するよ」でした。

ではまた^^

課長・管理職の役割や仕事術をまとめたコンテンツ集を作りました!

▼以下の書籍も参考になります!