イキルメディアを運営しているKETTY(ケティ)(運営者情報/@ikirumedia)です。

中間管理職の男性視点で、仕事に役立つ記事を書いています。

今回は、課長に求められる「決断力」をどうやったら身に付けられるのか、どのような習慣で身につくのかという視点で、お話していきたいと思います。

では、早速いってみましょう!

目次

新任課長は、決断が遅くても良い

新任の課長は、すぐに決断ができないことがほとんどです。

課長になったばかりの頃は、役割に慣れること自体が大変だからです。

しかも、異動したばかりや、転職したばかりの場合は、決断するための情報が無いので、さらに決断に時間がかかります。

一方で、新任の課長からすれば、「すぐに決断しなければ!」というプレッシャーを感じています。でも、無理に決断を急ぐ必要はありません。

まずは、じっくり決断するための情報を集め、周囲とコミュニケーションをとりながら、課長という役割に慣れていきましょう。

経験を増やし、経験に基づいた知識を増やしていく

決断力を上げていくためには、経験を増やし、自分自身の「決断の本棚」を増やしていくことが最も良い方法です。

ただし、経験を増やすだけでは、決断力は上がっていきませんし、ひたすら自分自身が作業系の仕事を行っていても、経験の幅は広がらないため、決断力はアップしません。

課長の決断力を磨くには、

💡 経験を増やす → 関係知識を頭に入れる → 人に教えてもらう(情報を増やす)→ 決断力がアップ

という方法を意識してみましょう。

人に教えてもらうということは、「自分に無い知識を補充するための最も手軽な方法」です。

しかも、覚えるまでに時間がかからないこともメリットの1つです。

情報を入手するためには、上司でも部下でも取引先でも、誰でも良いのです。

決断力は、経験と知識・情報を増やしていくことで自然と身に付きます。

また、創業手帳の「決断力とは。リーダー必見!決断力を磨く方法などを解説」の決断力を磨く方法によると、

- 自分主体で考える

- アンテナを張る

- 成功体験を積む

- 自分の価値観を明確にする

- 「MUST」と「WANTS」を明確にする

- 日頃から周囲を観察しておく

こちらの考え方でも、「成功体験を積む」ということが、共通しています。

決断力を上げていくために参考にしてみてください。

即時に決断するクセをつける

決断は早ければ早いほど良いです。部下は課長の決断を待っていますので、即時に決断しなければ部下の仕事が進まなくなります。

即時に決断するクセをつけることで、チームの仕事はスムーズになり、良いサイクルが生まれてきます。

もちろん、課長がすぐに決断できないこともあります。その場合、一旦メモに書いて寝かせることで、後で決断できる可能性を残しておきます。

私は「はっ!」とさせられたことは、常にメモに残し、「今はできないけど、いつか必ず実行する!」と決めておきます。

そうすることで、1~2年後に実行し、実現させていきます。

部下には、「今は決断できないけど、覚えておきます」と伝えておきましょう。

ぜひ、意識してみてください。

常に優先順位を意識する

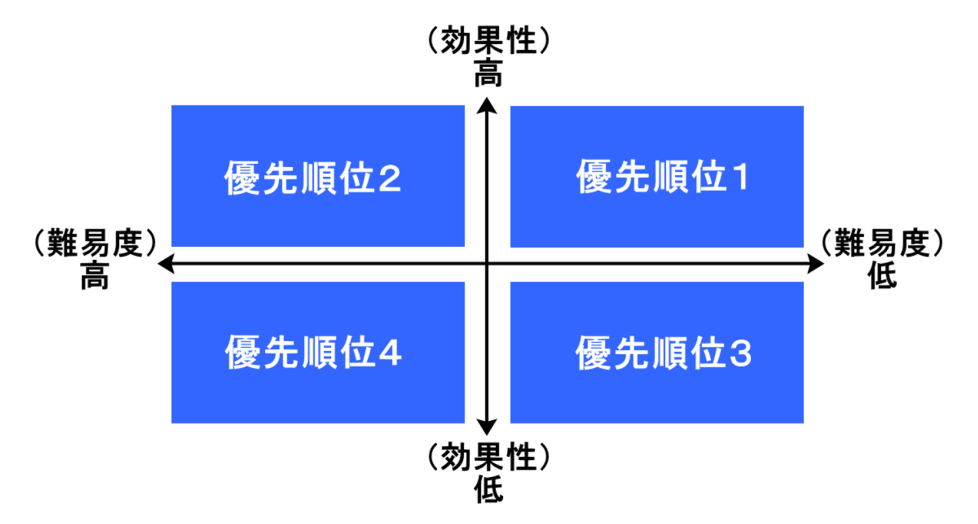

決断をするためのロジックとして、優先順位を意識すると良いです。

優先順位を無視した決断は、マネジメントとしては失敗します。

効果的な優先順位の付け方の考え方として、士業の学校:プレスクール が参考になりました。

・難易度低い&効果性高い=今すぐやる(優先順位1)

・難易度高い&効果性高い=中長期的にやる、作業内容をさらに分解して取り組む(優先順位2)

・難易度低い&効果性低い=手が空いたらやる、他の人に任せる(優先順位3)

・難易度高い&効果性低い=やらない(優先順位4)

(引用 :士業の学校:プレスクール – 仕事の優先順位の付け方。「緊急度」と「重要性」ではダメ!?)

例えば、効果が高いことで、難易度が低く、やるべきことが目の前にあるのに、それをやらずに全く見当違いのことを部下にやらせることで、チームの停滞だけでなく、事業リスクも招きます。

優先順位を無視した仕事を指示すると、部下に疑問やストレスが発生し、チームががおかしくなっていきます。

失敗を恐れない。軌道修正もアリ

決断に失敗はつきものです。私も沢山の失敗を犯してきました。

ただ、失敗を恐れては前に進めませんし、リスクを取らないと自分自身も成長しません。

決断に失敗したら、軌道修正をかけ、失敗を振り返ることで次の決断に活用することが良い方法です。

失敗を恐れずに決断していきましょう。

失敗は必ず糧となります。

細かい部分にこだわる必要は無いが、頭には留めて置く

決断をするときには、細かい(マイクロ)な部分なことが気になることがあります。

ただ、決断する時に細部までこだわってしまうと、大きな流れの部分(マクロ)や本質を見逃すことがあります。

例えば、資料の細かい部分は課長がするのではなく、できれば「チェック役、チェック担当」を設定し、修正をかけてクオリティを上げていきましょう。課長は頭に留めておく程度で十分です。

チェック役がいなければ、一旦は課長がチェック機能を担い、チェックのためのルールを決めていきます。方法が確立した後に、担当者を育成していきましょう。

課長は事業の責任者として、マクロを意識し、大きな流れを作るための決断に徹した方が、より成果が出ます。

自分自身で決断できない場合は、上司から決断してもらう

課長でも決断できない事案は沢山あります。

組織は個人事業では無くチームプレーですので、課長で決断できなければ、直属の上司(例えば部長)に決断してもらいましょう。

例え事業の責任者であっても、全てを背負いこむ必要は無く、リスク分散を図った方が結果的に良いこともあります。

組織にもよりますが、課長が全責任を負うような雰囲気もあるかと思います。

ただ、課長として決断できることは限られています。

決断できない部分は、上司の決断を仰ぐのが最良です。

以下の記事も、課長のリーダーシップやコミュニケーションスキルを身につける方法を詳しく解説しています。

ぜひ、ご覧ください。

この記事を書いた人

「生き方」×「働き方」を学び未来を切り開くwebメディア「イキルメディア」の運営者。金融機関や企業の経営企画マネージャーを経て、起業。webメディア運営や出版などを通じてキャリアアドバイスをするなど、事業に邁進しています。

課長・管理職の役割や仕事術をまとめたコンテンツ集を作りました!

▼決断力を磨くオススメ書籍